*この記事は、6月14日のあつぎ協働大学について大森弦史助教が執筆しました。

「西洋美術における『希望』のイメージの歴史」 大森弦史

「希望」と聞いて、私たちはどのような〈イメージ〉を持つでしょうか? 「希望」という概念や観念そのものに目に見える形はありません。しかし私たちは、それを目にしたことのあるさまざまなモノや光景、あるいは形や色などに当てはめて思い描くはずです。それは過去の芸術家たちもまた同じであり、彼ら/彼女ら自身がもっていた、あるいは彼ら/彼女らが生きていた社会が共有するイメージ(心的な像・画像)をもとに、絵画や彫刻といったイメージ(実際に視覚的に捉えられる像・画像)を制作してきたわけです。

この「見えないものを見えるように」することは、古今東西において、美術を含むイメージの最も大きな役割であったと言っても過言ではありません。神仏に代表される人智を超えた偉大な存在や「正義」や「平和」などといった概念、こういった目に見えない観念・意味・価値などを視覚的に表現するために、人類はイメージによる言語を発達させてきました。しかし言語である以上、人種・民族・地域によって違いがありますし、時代を重ねるにつれ、大きな変化を余儀なくされたりもします。こうしたイメージの意味を「読む」ことも、美術史という学問の大きな目的のひとつです。

今回の講義では、共通テーマが「希望」ということで、そのイメージが西洋世界においてどのように生まれ、また変化していったかについて、多くの作例をとりあげながらお話させていただきました。

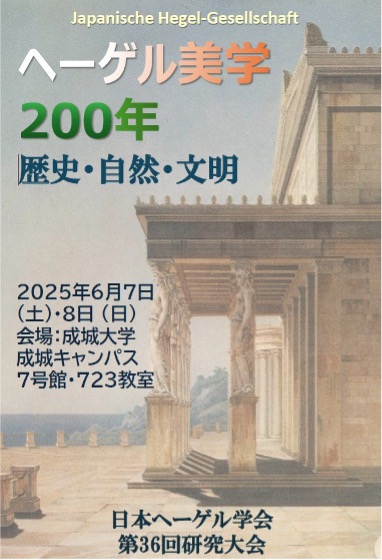

クリスパン・ド・パッス(父)《希望》1590-1637年頃

エッチング、エングレーヴィング 大英博物館

西洋キリスト教世界における「希望」は、「慈愛」「信仰」とともに対神徳(キリスト教徒が備えるべき徳目)とされ、枢要徳(古代ギリシア以来の伝統的な徳目:「賢明」「正義」「剛毅」「節制」の4つ)と組み合わされて、「七つの美徳」としてしばしばセットで造形化されてきました。

上の版画はそうしたものの一例であり、ルネサンス期以降の「希望」の寓意の典型を示しています。寓意とは、何らかの観念を別のもので「置き換えて」表すこと、またはそれを表したもののことを言いますが、西洋では特に人物像で表現する伝統が古代から根強くあります。しかし、ただ人物だけを描いても何を表しているか分かりづらいので、持ち物やポーズなどの特徴(アトリビュートと言います)によって、それらを特定できるようになっているわけです。

さて「希望」の寓意のアトリビュートは、長い歴史の中で実にさまざま考案されてきましたが、この画面には、なかでもよく用いられてきた4つを認めることが出来ます。それは「上方志向」「錨」「花」「鳥」です。

「上方志向」は、現世がいかに苦しくとも「絶望」せずに天の国へと召されることを祈り続けることこそが、キリスト教世界における「希望」だったからであり、天上に向けた祈りのポーズを取る「希望」がゴシック期以降に主流になりました。この特徴は、現代までの希望のイメージにも比較的合致していると言えそうです。

その一方、「錨」は、現代の日本人にはあまり馴染みのないアイテムでしょう。これは、新約聖書中の『ヘブライ人への手紙』に見られる一節「この望みは、わたしたちにとって、いわば、たましいを安全にし不動にする錨であり、かつ『幕の内』にはいり行かせるものである。」(6章19節)を典拠としています。16世紀中頃以降、急速に「希望」のアトリビュートとして普及し、その代名詞となっていきましたが、19世紀以降になると、その役割はめっきりと減退してしまいます。

第3に「花」ですが、これは古代に遡るアトリビュートです。「花」は果実の実りへの期待を抱かせたからでしょうか、古代の希望の神エルピスの持ち物とされてきました。それがルネサンス期に復活して、錨ほどではありませんが「希望」の象徴となってきました。本来エルピスは一輪の花をもつ着衣の女神ですが、花束または花籠を手にする姿で表現されたり、この版画のように添えられるケースもあります。これも比較的、現代までよく用いられる「希望」のイメージでしょう。

最後に「鳥」ですが、この図のように鷹(もしくは隼)だったり、鳩だったり、不死鳥だったりと種類が一定しません。その理由は、「希望」にまつわる鳥が、元はカラスであったことと関係があると考えられます。カラスは古代において(他のさまざまな文化圏でも)縁起の良い鳥であり、古代ローマでは「cras, cras (ラテン語で「明日」を意味)」と鳴くことから「希望」と結び付けられてきました。しかし中世キリスト教世界では、その体色と『創世記』の記述(ノアの方舟から放たれたカラスが帰ってこなかった)から、悪魔的な含意が優勢となり「希望」との関係が薄らいでしまいます。ルネサンス期以降に古代の伝統が見直された際に、「上方志向」と相まって別の鳥に置き換えられたと考えられます。

…と、講義の概略を短くかいつまんでみましたが、この「希望」のイメージの歴史を通じて皆さんにお伝えしたかったことは、イメージに対して無批判に向き合うことの危険についてであり、それを「イメージ・リテラシー」という言葉で言い表しました。

ある意味・内容と、それに対応するイメージは、常に普遍的な関係で結ばれているわけではありません(カラスのイメージに対してネガティブな印象を私たちが抱きがちなのは、キリスト教文化圏で生成されたイメージと意味の関係に現代の私たちが馴染んでいるからに過ぎません)。しかしイメージの力というのは非常に強力であり、私たちは、私たちの時代において了解されたイメージの読み方を知らず知らずに教育され、それに縛られています。気をつけていないと、容易くイメージにだまされてしまうのです。それを示すために、黄禍論とユダヤ人差別の諷刺画(諷刺画が私の専門です)について最後に紹介しました。特定の集団に向けられた悪意に基づくイメージが禍々しい呪力を発揮し、憎悪を拡大させていった悲劇から私たちは学ぶ必要があるでしょう。

「美術はただ見れば分かる、感じるままに見ればいい」などとよく言いますが、私たちの眼差しやら感性はもともと自由ではありません。私たちは、膨大なイメージの歴史の堆積の中に埋もれて生きており、そのことに無自覚であるに過ぎないのです。とかく趣味的な学問と考えられがちな美術史ではありますが、過去のイメージを多元的・重層的に読み解いていくこの学問は、しばしば無批判に受け入れてしまうイメージの意味やメッセージを改めて問い直すきっかけになりうるかもしれません。今回の講義をお聞きになった皆さんが、日常何気なく目にしているイメージに対して、少し違った眼差しを向けてみていただけたら、と願っています。