*この記事は小川真人基礎教育教授が執筆しました。

2020年は近代ドイツの哲学者ヘーゲルの生誕250年でした。

同じ1770年生まれは、作曲家のベートーヴェン、詩人のヘルダーリン、イギリスではウィリアム・ワーズワースなどです。西欧文化史的にはロマン主義の時代です。以前からこの人たちの生誕250年を記念する催しが計画されたようですが、コロナウィルスの混乱もあってかキャンセルされたり、オンラインに変更されたりしたようです。

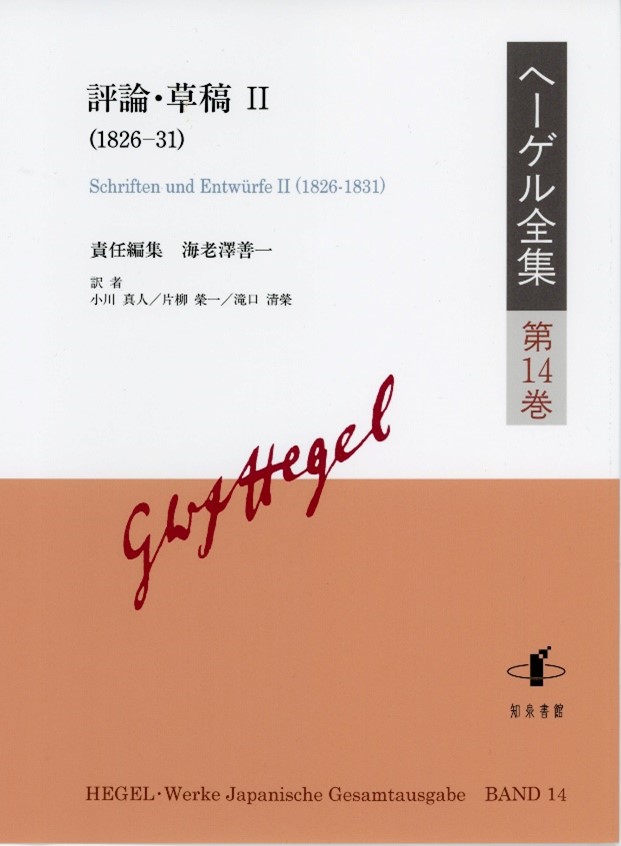

日本では、日本語の新ヘーゲル全集翻訳企画があります。2020年の「ヘーゲル・イヤー」を目印に、フェリックス・マイナー社のいわゆる「大全集Gesammelte Werke」の著作部門の翻訳が知泉書館より全19巻24冊で出版されつつあります。

[1]ヘーゲル全集第14巻

この四月、本ヘーゲル全集第14巻「評論・草稿Ⅱ」(責任編集:海老沢善一)が刊行されました[1]。このなかの演劇批評「『改宗者たち』について」と「ゾルガー批評」の翻訳注解を小生が担当しました。ここでは前者についてお話します。

1826年1月3日のこと、ベルリンでラウパッハ(Ernst Benjamin Salomo Raupach, 1784-1852)という人気劇作家の喜劇『改宗者たち』の初演がありました。ヘーゲルはその初演をみて、この文章を書きました。きっかけは初演の直後、雑誌『ベルリン急行便』(1826年1月第三号、1月7日付)でた批評記事でした。これを読んでピンとくるものがあったのか、ヘーゲルは「反批評Antikritik」の執筆を、同雑誌の編集主宰にして問題の記事の執筆者本人だったザフィル(Moritz Gottlieb Saphier, 1795-1858)に申し出ます。ヘーゲルの「反批評」は同誌8号、9号、10号に無署名で載りました。今日からみれば、自筆草稿がほぼすべて散逸したヘーゲル芸術哲学の数少ない自筆原稿であるとともに、同時代作家たちとのアクティブな交流を記録した貴重な資料でもあります。

ヘーゲルにこの文章を書く気にさせたと思われるザフィル自身の論評それ自体はとくに否定的ではありませんが、たしかにストーリーが弱いとか、「偶然事」をもてあそんでいるとか、「暴力的仕掛け」を観客に無理強いするなどの批判がみられます。ヘーゲルはラウパッハを擁護するというより、ドラマにおける偶然性などの芸術哲学的問題関心から「反批評」の筆をとったと思われます。

ところでこのザフィルという人物ですが、彼はハンガリーに生まれたユダヤ系の人で、チェコにいき、プラハなどで新聞に文章を書くなどして活躍した後に、ベルリンにやってきて、雑誌『ベルリン急行便』を創刊し、作家またはジャーナリストとして活動しました。ともあれ、ザフィルの書く文章があまりにも辛辣なので、ベルリンの文化人たちから「ハンガリーの狂犬」の異名を頂戴するなど、お騒がせの人物でもあったようで、ヘーゲルが自宅で会食に「狂犬」を招待するなど交際をもつことに、ヘーゲルの弟子たちは困惑し、この男とあまりかかわりにならないようにと先生に忠言することもあったようです。

最後にザフィルの写真が残っているので紹介します。

- [2]ザフィル 1843年

- [3]ザフィル1857年頃

左は、ダゲレオタイピストとして活動したシュテルナー(Carl Ferdinand Stelzner, 1805-94)が1843年に撮影した銀板写真です。

右は、1857年頃の写真です。撮影者はガスパール=フェリックス・トゥールナション、つまりナダール(Gaspard-Felix Tournachon “Nadar”, 1820-1910)です。

辛辣な批評で19世紀前半の文芸界を刺激してやまなかった問題人物と哲学者ヘーゲルとの交流が生み出した小文は、ヘーゲルの美学および芸術学を考えるうえで重要な資料であることは間違いありません。