※この記事は、平山敬二 基礎教育教授が執筆しました。

12月担当の平山です。

12月と言えば、新年を前に、やがてクリスマスや大晦日がやって来る訳ですが、日本ではそれらとともに、年末にベートーヴェンの『交響曲第九番』、いわゆるベートーヴェンの『第九』を演奏することが恒例にもなっています。今回は、このベートーヴェンの『交響曲第九番』にかかわるエピソードについて、簡単にご紹介してみたいと思います。

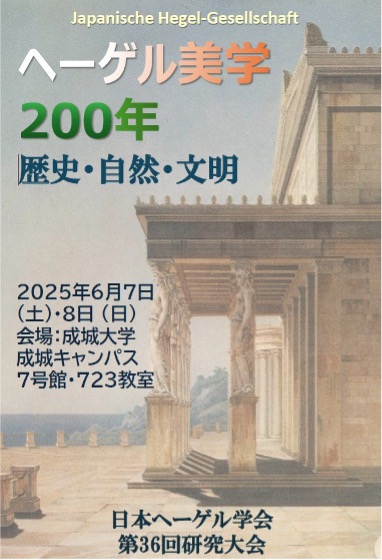

ベートーヴェンの肖像画と『交響曲第九番』「合唱」の自筆譜のコピーと説明(シラー記念館)

ベートーヴェンの『交響曲第九番』は、その第4楽章に大規模な「合唱」が取り入れられていて、その合唱のもととなっている原詩がドイツの詩人フリードリヒ・フォン・シラーの『歓びに寄す』(An die Freude)であることは、日本でもすでによく知られるようになりました。ベートーヴェンはシラーよりも11歳年下で、ベートーヴェンがこのシラーの詩に出会ったのは、1792年ベートーヴェンがボン大学の聴講生として哲学や文学を学んでいたころだと言われています。当時ベートーヴェンは21歳でしたが、ボン大学で哲学を講じていたフィシェニヒ教授、この人はシラーの友人でもあったのですが、音楽の才能に特別に秀でているひとりの青年(ベートーヴェン)が、シラーの詩『歓びに寄す』に感動し、是非それに曲をつけたいと言っているということを、シラーの妻シャルロッテに宛てた手紙の中に書いています。

実際にベートーヴェンが『第九』を完成しそれがウィーンで初演されたのは、1824年のことで、ベートーヴェンがすでに53歳の時でした。ベートーヴェンは56歳で亡くなりますので、亡くなる3年前ということになります。30歳になる前頃から難聴に悩まされはじめ、当時すでに聴力を全く失っていたベートーヴェンは、『第九』の初演の指揮を他の人の援助を受けながら終えたときに、聴衆を背に立ったまま、満場の拍手に気づかず、それを見かねたアルトの女性歌手の導きによって、ようやく聴衆のほうに向き直り、人々の称賛を受け止めたと言われています。

シラーの詩『歓びに寄す』は、1785年シラーが25歳の時に書かれたもので、その後1803年に一部改作されるのですが、原詩は100行にも亘る長いものです。ベートーヴェンはその中からその詩のエッセンスとも言える約3分の1ほどの部分を選び取り、それを「合唱」として構成しました。そこで歌い上げられているのは、「よろこび」(歓喜・歓び・喜び)というものの持つ不思議な力についてであり、その神聖で美しい神々の火花は、現実の世界においてどうしようもない在り方で人々を分け隔て苦しめているものから、まるで奇跡のように人々を解き放ち、その翼の広がるところ、「すべての人々が兄弟となる」のだという、戦争と対立とを越えた平和への希望の光を歌い上げたものということができるでしょう。「歓びよ、美しい神々の火花よ、楽園エリュジウムの娘よ 私たちは炎に酔って 天上なるものよ、そなたの聖所に入る そなたの力は再び結び合わせる 世の習いが厳しく分け隔てたものを すべての人間が兄弟となる そなたの柔らかな翼の憩うところ」(矢羽々崇訳による)。

この詩は、若きシラーが、彼の生まれ故郷であるヴュルテンベルク公国の領主から、その文学の反体制的な性格を危険視され、一切の文学活動を禁じられた時、それでもなお文学を続けていくために仕方なく、いわば命がけの、日本の江戸時代で言えば、脱藩のような形で故国を離れた後、病気と経済的危機に苦しんでいた時期に、彼に救いの手を差し向けてくれ、その後、生涯の友となったゴットフリート・ケルナーとの出会いの中から生まれたものと言われています。ケルナーの招きに応じて、マンハイムからケルナーの住むザクセンに移り、そのザクセンの都市ライプチッヒ近郊のゴーリスという町に、シラーはまず4か月ほど滞在するのですが、後にベートーヴェンの『第九』に採用された詩『歓びに寄す』は、このゴーリス滞在時に書かれたものと考えられています。

ケルナーを中心とした新たな友情のなかに希望を見いだした若きシラーが、困難な放浪生活の果てにたどり着き、一時のあいだ滞在したほとんど屋根裏部屋と言っていいようなゴーリスの小さな家を私も訪ねたことがあります。いまはシラーの『歓びに寄す』が生み出された場所として、小さな記念館になっており、そこにはベートーヴェンの『第九』とのかかわりがこじんまりと展示されていました(写真図版)。この『第九』の「歓喜の歌」と呼ばれる合唱曲は、1985年には欧州連合の歌(欧州の歌)として採用され、1989年のベルリンの壁崩壊に際しては、レナード・バーンスタインの指揮により、「歓び(Freude)」を「自由(Freiheit)」と言い換えてその全曲とともに演奏されたことは、よく知られています。

ゴーリスの町があるライプチッヒでは、1918年の第一次世界大戦の終結を機に、平和を祈念して、毎年大晦日の日暮れとともに、ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団による『第九』の演奏が行われることが伝統となり、それは今もなお続いていると聞いています。シラーやベートーヴェンの時代は、まさにフランス革命の激動の時代でもありました。その後世界は多くの戦争を重ね、21世紀になった今日でさえ、次から次に世界の各地で新たな戦争や武力衝突が続き、今まさに11月13日の「イスラム国」のパリでのテロを契機に、世界情勢はますます混沌としたものになろうとしています。このような現実を前に、「芸術」などというものの現実における無力を、今更ながらに突きつけられているような思いにも駆られてしまうのではあります。

シラーは後に、カント哲学の研究から独自の美学を展開するに至るのですが、そこで彼が捉え主張したのは、「政治的問題を経験において解決するには、美的問題を通過しなくてはならないのだ」ということでした。この一見たわいのない現実錯誤とも思われる思想のなかに、しかしわれわれはむしろ大きな可能性を見出す必要があるのではないでしょうか。芸術と政治の問題は、一筋縄では論じきれるものではありませんが、ベートーヴェンの魂、シラーの魂が見つめ求めたものをわれわれ一人一人が真剣に捉え自己の魂の中にその真実を確認してゆくならば、必ずやそれは普通の意味での政治では解決のできない問題を解決し、現実の世界において真の平和を実現していく道への確かな礎(いしずえ)を形成していくことになると思われるのです。この迂遠とも思われる道は、しかし人類がどうしても歩み通さなくてはならない道ではないでしょうか。シラーが人間の「美的教育」ということで論じたのは、まさにそのような問題であったと思われるのです。

すこし長くなりすぎましたので、この辺で終わりにしたいと思います。写真は、私が2005年にゴーリスにあるシラーの記念館を訪ねたときに許可を得て撮影したものです。

シラーの胸像

シラーが暮らしたと思われる屋根裏部屋

ライプチッヒ近郊の町ゴーリスに今も残るシラーが『歓びに寄す』を書いた時に住んでいたと思われる小さな家