*この記事は、平山敬二 基礎教育教授が執筆しました。

美というものは、本来「感じとられるもの」であり、学問的に把握できるようなものではないということも、たしかに一面の真理を捉えているということができます。しかし、われわれによって「感じとられる」美とは、そもそも何なのか、ということを問うことは可能であり、また人間にとって必然的なことでもあるとも言えるのではないでしょうか。

「美学」は、もともと哲学の一分科として成立した学問で、「美とは何か」「芸術とは何か」という問いを、哲学的な立場で引き受けるものと一応言うことができると思います。(もっとも今日ではこのような定義には収まりきれないさまざまな意味での「美学」の捉え方について語られることも多くなっているのですが)。それでは「哲学」とは何かと言えば、そもそもその問い自体が哲学の根本的な問いでもあるわけで、これもまた一筋縄ではいかない問題ではありますが、ここでは一応、「物事をその根本に遡って考察すること」とでも捉えておきたいと思います。そのような意味では、あらゆるものについてそれを根本に遡って考察する営みとしての「哲学」は成立するわけで、言語哲学、法哲学、政治哲学、歴史哲学、宗教哲学、道徳哲学、科学哲学などなど、その具体的な例を挙げれば限りなく多様な哲学的学問分野が成立するわけです。

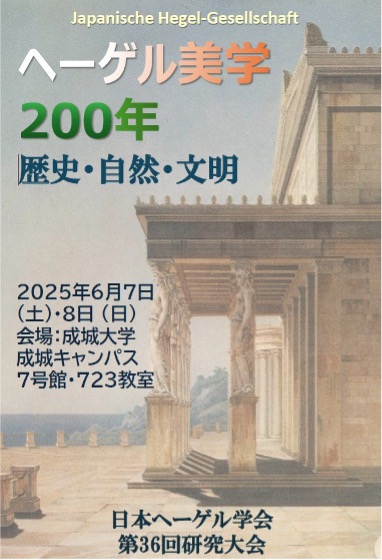

「美とは何か」「芸術とは何か」という問いは、およそ人類が誕生して以来、人間にとって無縁ではない問いであり、洋の東西を問わず、古代からすでに様々な思索者たちによって問われ語られてきた問いであったと言ってよいと思われますが、いわゆる学問の一分野としてそのような問いを引き受けるようになったのは、18世紀半ばのことで、美学史から言えば、当時のドイツを代表する哲学者バウムガルテンがその著書『美学(Aesthetica)』(1750/58)において哲学の一分野としての「感性的認識の学」としての「美学」の必要性を提示して以来のことであると言えます。そしてこのバウムガルテンによって提示された「美学」を、実質的な意味で近代哲学の中に位置づけその近代哲学としての基礎を確立したのが、近代を代表する哲学者と言ってよいイマヌエル・カント(Immanuel Kant,1724-1804)の著書『判断力批判(Kritik der Urteilskraft)』(1790)ということになります。

美学研究を志す者にとっては、このカントの『判断力批判』という書物と真剣に取り組むことは、決して避けて通ることのできない美学研究における重要な基礎となるものです。今回は、「美学」入門ということですので、私のほうからこれ以上の多言を弄するよりも、何よりもまず、このカントの『判断力批判』というものに直接触れていただき、美学という学問がどのようなものであるのかということの一端を理解していただく機会にしたいと思います。以下、カントの『判断力批判』の中の第一章「美しいものの分析論」の冒頭の部分をそのまま引用提示させていただくことにしたいと思います。この箇所は、カント美学が提示した非常に重要かつその後の美学においても大きな問題ともなる「美的満足の無関心性」ということについて論じられているところです。

カントのこのような説明や捉え方をどのように考えるべきかということについては、おそらくさまざまな議論が可能であると思われますが、そもそもカント自身が言っているように、本来的な意味では、人は「哲学(Philosophie)を学ぶことはできない」のであり、「せいぜい哲学すること(Philosophieren)を学びうるだけである」(『純粋理性批判』1781,「先験的方法論」第三章「純粋理性の建築論」)とするならば、われわれにとって重要なことは、ここでカントは何を言おうとしているのか、そしてまたここで述べられていることが正しいと言えるかどうかを自分自身で考えてみることであるということができるでしょう。そしてこのことはおそらくまた、われわれは本来的な意味においては「美学」というものを学ぶことはできないということ、そして「美学」についてはせいぜい「美学すること」を学びうるだけであるということが持つ意味についても考えるということにつながるでしょう。

==============================================================

■ イマヌエル・カント『判断力批判』(1790年)より

第一章 美しいものの分析論

第一契機 質からみた趣味判断

第一節 趣味判断は美的である

はたして或るものが美しいか否かを区別するためには、私たちはその表象を認識のために悟性によって客観へと連関づけるのではなく、構想力(おそらく悟性と結合している)によって主観とこの主観の快ないしは不快の感情へと関連づける。それゆえ趣味判断はいかなる認識判断でもなく、したがって論理的ではなくて、美的であるが、美的とは、その規定根拠が主観的以外ではありえない判断のことを意味する。しかし、諸表象のすべての連関は、諸感覚のそれですら、客観的でありうる(そしてその場合この連関は経験的表象の実在的なものを意味する)。ただ快と不快の連関だけは客観的ではありえないのであって、この連関によっては全然何ひとつとして客観において表示されず、この連関においては、その表象によって触発される主観がおのれ自身を感ずるのである。

*ここで根底に置かれている趣味の定義は、趣味とは美しいものの判定の能力のことであるというにほかならない。しかし、或る対象を美しいと名づけるために要求されるもの、そのものを趣味の判断の分析は発見しなければならない。この判断力がおのれの反省において注意を向ける諸契機を、私は判断の論理的機能を手引きとして探しだした(なぜなら、趣味判断のうちには依然として悟性との或る連関が含まれているからである)。質の契機を私は第一に考察したが、それは、美しいものについての美的判断はこの質を第一に顧慮するからである。

規則的な、合目的的な或る建築物を主観の認識能力でもって(判明な表象様式においてにせよ、混乱したそれにおいてにせよ)とらえることは、この表象を満足という感覚でもって意識することとは何かまったく別のことである。ここではその表象は、主観へと、しかも快ないしは不快の感情と名づけられた主観の生活感情へと全面的に連関づけられている。このことは一つのまったく特殊な判別・判定能力を基礎づけるが、この能力は何ひとつとして認識には寄与せず、与えられた表象を主観のうちで諸表象の全能力と対比するだけであって、心はおのれの状態の感情においてそうした全能力を意識するのである。判断における与えられた諸表象は経験的(したがって美的)でありうる。しかし、それらの諸表象によってくだされる判断は、それらの諸表象が判断において客観のみへと関連づけられるときには、論理的である。しかし逆に、たとえ与えられた諸表象が合理的であろうとも、判断においてもっぱら主観(その感情)へと連関づけられるなら、そのかぎりその判断はいつでも美的である。

第二節 趣味判断を規定する満足はすべての関心なしである

関心とは、私たちが或る対象の現存の表象と結合するところの満足のことである。だからそうした満足は、つねに同時に、欲求能力の規定根拠としてか、あるいは欲求能力の規定根拠と必然的に脈絡づけられているものとして、欲求能力と連関している。ところが、はたして或るものが美しいかどうかが問題であるときには、人は、はたして私たちないしは誰かにとってその事象の現存がなんらかの重要性をもっているかどうか、あるいはもちうるかどうかだけでも知ろうと欲するのではなく、いかに私たちはその事象をたんなる考察(直観ないしは反省)において判定するかを知ろうと欲するのである。誰かが私に、はたして私は、私が眼前に眺めている宮殿を美しいと思うかとたずねるなら、なるほど私は、たんに見とれるためにだけ作られたこうした物を好まないとか、あのイロケーゼ族の酋長のように、パリでは小料理屋が一番気に入ったとかと答えるかもしれない。私はさらにそのうえ、人民の汗をかくも無用な物で浪費する権力者の虚栄をまったくルソー風に罵ることもできる。最後に私は、私がいつかふたたび人間にあえる希望もなく無人島に住んでいて、私のたんなる願望によってそうした華麗な建築物を即座に作りだすことができるとしても、私が十分住み心地のよい小屋をすでにもっているなら、それだからとてそうした骨折りさえもしないかもしれないということを、容易に確信すらできる。人は私に対してすべてこうしたことを容認し是認することができるが、いま問題であるのはそうしたことだけではない。人が知ろうと欲しているのは、たとえ私がその表象の現存に関してどれほど無頓着であろうとも、はたしてその対象のたんなる表象が私において満足を伴っているかどうかということだけである。その対象は美しいと言うためには、だから私が趣味をもっていることを証明するためには、私が私自身の内なるこの表象をいかなるものと思うかが問題であって、私がその対象の現存にそれによって左右されるものが問題ではないということは、容易にわかる。いささかの関心でも混じているような、美についてのそうした判断は、きわめて偏頗であり、いかなる純粋な趣味判断でもないということを、誰でもが承認せざるを得ない。趣味の事柄において審判者を演ずるためには、人はいささかも事象の現存に心をひかれてはならず、この点においてはまったく無頓着でなければならないのである。

しかし私たちは、すぐれた重要性をもつこの命題を、私たちが、趣味判断における純粋な無関心的満足に、関心と結合している満足を対立させるとき以上に、いっそううまく解明することはできない。とりわけそれは、いますぐ列挙されるであろう以上には関心の種類はないということを、私たちが同時に確信しうるときである。

*満足の対象についての判断は、まったく無関心的なものであるにもかかわらず、しかもきわめて関心をひくものでもありうる。言いかえれば、それは、いかなる関心にももとづいていないが、或る関心をうみだすものであり、すべての純粋な道徳的判断がこのような判断である。しかし趣味判断はそれ自体ではいかなる関心をも全然基礎づけることはない。ただ社会においてだけは、趣味をもつことが関心をひくものとなるが、このことの理由はあとで指示されるであろう。

第三節 快適なものでの満足は関心と結合している

(省略)

第四節 善なるものでの満足は関心と結合している

(省略)

第五節 種別的に異なる三種の満足の比較

快適なものと善なるものとは両者とも欲求能力とのある連関をもっており、そのかぎり、前者は感受的に条件づけられた(刺激によって)満足を、後者は純粋な実践的満足を伴っているが、この実践的満足は、その対象の表象によってのみならず、同時に主観とその対象の現存との連結が表象されることによっても規定されている。その対象が意にかなうのみならず、その対象の現存もまた意にかなうのである。これに反して趣味判断はたんに静観的である、言いかえれば、対象の現存在に関してはかかわりなく、その対象の性質だけを快と不快の感情と引きくらべる一つの判断である。しかしこの静観自身もまた概念へと向けられているのではない。なぜなら、趣味判断はいかなる認識判断でもなく(一つの理論的認識判断でもなければ実践的認識判断でもなく)、だからまた概念に基礎づけられてもおらず、ないしはまたそうした概念を目がけてもいないからである。

それゆえ、快適なもの、美しいもの、善なるものは、快と不快の感情との諸表象の三つの異なった関係を表示し、この快と不快の感情との連関において私たちは諸対象ないしは諸表象様式をたがいに区別するのである。また、人がそれら三者における満足を表示するところの、それぞれに適合した表現も同一ではない。誰でもが、おのれを楽しませるものを快適と、たんにおのれの意にかなうものを美しいと、評価され、是認されるもの、言いかえれば、一つの客観的価値がおのれによってそこに定立されるものを善いと呼ぶ。快適さは理性のない動物にも通用し、美は、人間だけ、言いかえれば、動物的ではあるが、それでも理性的な存在者にだけ通用するものの、しかもたんに理性的のみの存在者(たとえば精神)としての人間ではなく、同時に動物的でもある存在者としての人間にだけであるが、しかし善なるものはあらゆる理性的存在者一般に通用する。これは、後述するところにまってはじめてその完璧な弁明や説明をあたえられることのできる命題である。これら三種類すべての満足のうち美しいものでの趣味の満足のみだけが無関心的な自由な満足であると、言うことができる。なぜなら、いかなる関心も、感官のそれも理性のそれも、賛意を強制することはないからである。だから満足についてはこう言いうるかもしれない、前述の三つの場合において満足が連関するのは、それぞれ、傾向性、恩恵、尊敬であると。なぜなら、恩恵は唯一の自由な満足であるからである。傾向性の対象と、理性法則によって欲求することが私たちに課せられる対象とは、私たち自身のためになんらかのものを快の対象とするいかなる自由をも私たちに許しはしない。すべての関心は必要を前提しているか、ないしはそれをうみだすかであるが、だから、賛意の規定根拠としては、もはやその対象についての判断を自由にはさせておかないのである。

快適なものでみられる傾向性の関心に関して言えば、誰でもが、空腹は最良の料理人であり、だから健康な食欲をもっている人々は、食べられうるかぎりのものがすべて美味しいと言う。したがってそのような満足は趣味にしたがういかなる選択をも証明しはしない。必要が満たされてしまったときにはじめて、多くの人々のうちで誰が趣味をもっているか否かを区別することができるのである。同様に、徳を欠いた礼節(品行)、好意を欠いた慇懃、敬意を欠いた端正その他といったものもある。なぜなら、人倫的法則が発言する場合には、何を為すべきかに関しては、客観的にはそれ以上いかなる自由な選択もないからであり、しかもおのれの挙動において(ないしは他人の挙動の判定において)趣味を示すということは、おのれの道徳的な考え方を表明することとは何かまったく別のことである。なぜなら、道徳的な考え方は一つの命令を含んでいて、ある必要をうみだすが、これに反して人倫的趣味は、満足の諸対象と、或る一つの対象に執着することなしに戯れるにすぎないからである。

第一契機から結論されるところの、美しいものの説明

趣味とは、すべての関心なしでの満足ないしは不満足による対象ないしは表象様式の判定能力のことである。そのような満足の対象が美しいと呼ばれる。

==============================================================

(本文引用は、カント全集・第8巻『判断力批判』原佑訳、理想社、1975年、による。ただし、原佑訳において「美感的」と訳されている“ästhetisch”、および「適意」と訳されている“Wohlgefallen”の語は、それぞれ「美的」および「満足」という語に訳し換えてある。カント『判断力批判』の日本語訳にはいくつもの種類がある。全集版としては上記理想社版カント全集に収められているものの他、近年新たに出版された岩波版カント全集第8・9巻『判断力批判 上・下』牧野英二訳、1999年などがあるが、一番手頃で手に入りやすいのは、岩波文庫版『判断力批判 上・下』篠田英雄訳であろう。)