今年度のリレー連載は、基礎教育の教員が目を引いたり、皆さんに紹介したい光景などをもとに文章を綴っていきます。今月は小川真人先生にご寄稿いただきました。

みなさん、こんにちは。

基礎教育教授の小川真人です。

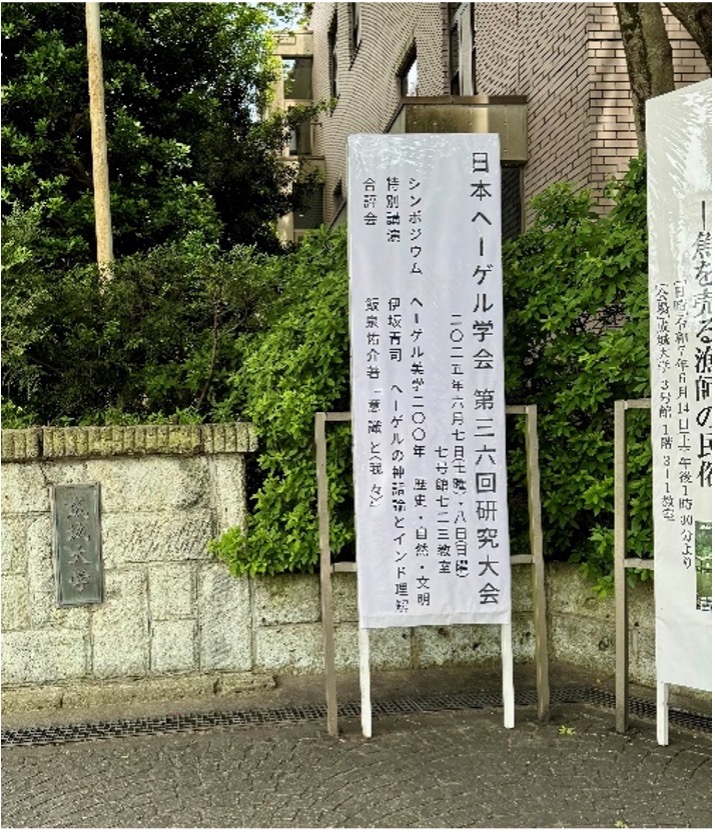

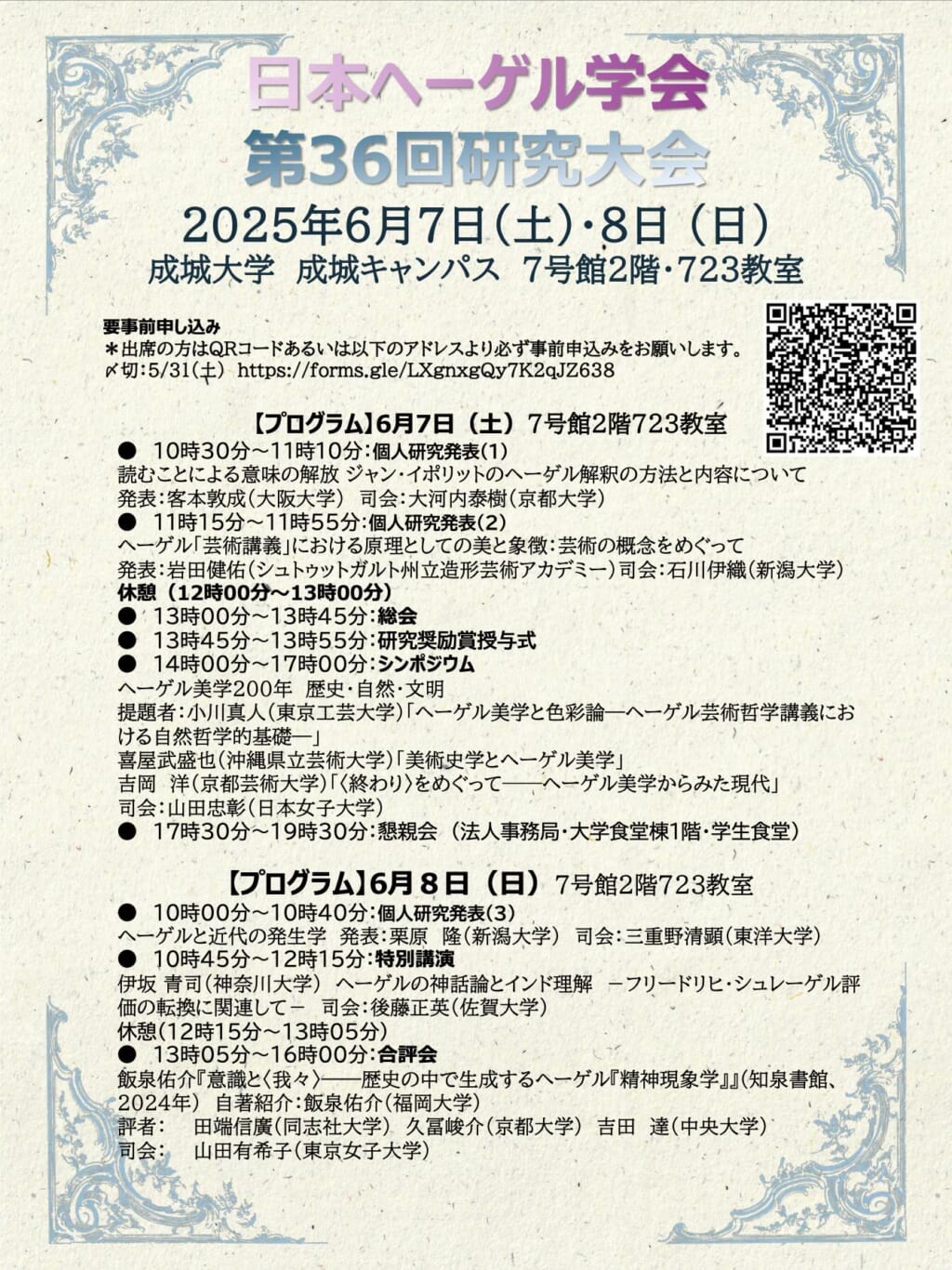

この六月に「ヘーゲル美学200年」というシンポジウムを企画・実施しました。

日本ヘーゲル学会第36回研究大会(於:成城大学)では「ヘーゲル美学200年 歴史・自然・文明」と題するシンポジウムが組まれました。ヘーゲルは主に1820年代ベルリン大学他で「美学または芸術哲学講義」をおこなっており、その死後に弟子が書籍にまとめて出版したのが、いわゆる<ヘーゲル美学講義>というものです。私は、博士論文でヘーゲル美学を主題とするなど、近代ドイツの哲学者ヘーゲルの芸術哲学(いわゆる『美学講義』を中心とする)の研究にかれこれ40年ほどかかわってきました。ヘーゲルは、「全体は真である」の言葉をのこしましたが、彼の芸術学構想も、芸術の全ジャンル(とはいえ、建築・彫刻・絵画・音楽・詩の主要五分野)とその全歴史(とはいえ、エジプトやギリシアなどの古代文明から)の哲学的に一括俯瞰しようとしたものです。個別分野の専門家なら、なぜそんなことが可能か不審に思われるでしょう。しかし、彼の中では必然性がありました。彼の生きた19世紀初頭、それは、フランス革命の余波と、中世以来のドイツ帝国の解体(ナポレオン)、全欧州の戦乱状況のなか、かれは<終焉>を強く意識していました。それは哲学だけでなく美学でもそうでした。いずれにせよ、結果的に、哲学的に基礎づけられた体系的芸術学の首尾一貫した研究が1820年代に打ち立てられました。

写真は、このシンポジウムの登壇をお引き受けくださった方々とわたしです。左から吉岡洋先生(京都芸術大学)、小川真人、今回司会の労を執っていただいた山田忠彰先生(日本女子大学)、喜屋武盛也先生(沖縄芸術大学)です。

ほぼ200年前の芸術学構想に21世紀、生成AIに関心が集まる2025年、いったい何を学べるのか、疑問かもしれません。しかし、今回のシンポジウムはたいへん充実した論議となりました。内容は目下準備中の学会誌(『ヘーゲル哲学研究』)次号に活字化されますので、もし機会がありましたらごらんください。