今年度のリレー連載は、基礎教育の教員が目を引いたり、皆さんに紹介したい光景などをもとに文章を綴っていきます。今月は牟田淳先生が「第15回気象文化大賞」を受賞されたご研究内容についてです。

皆さんこんにちは。基礎教育の牟田です。

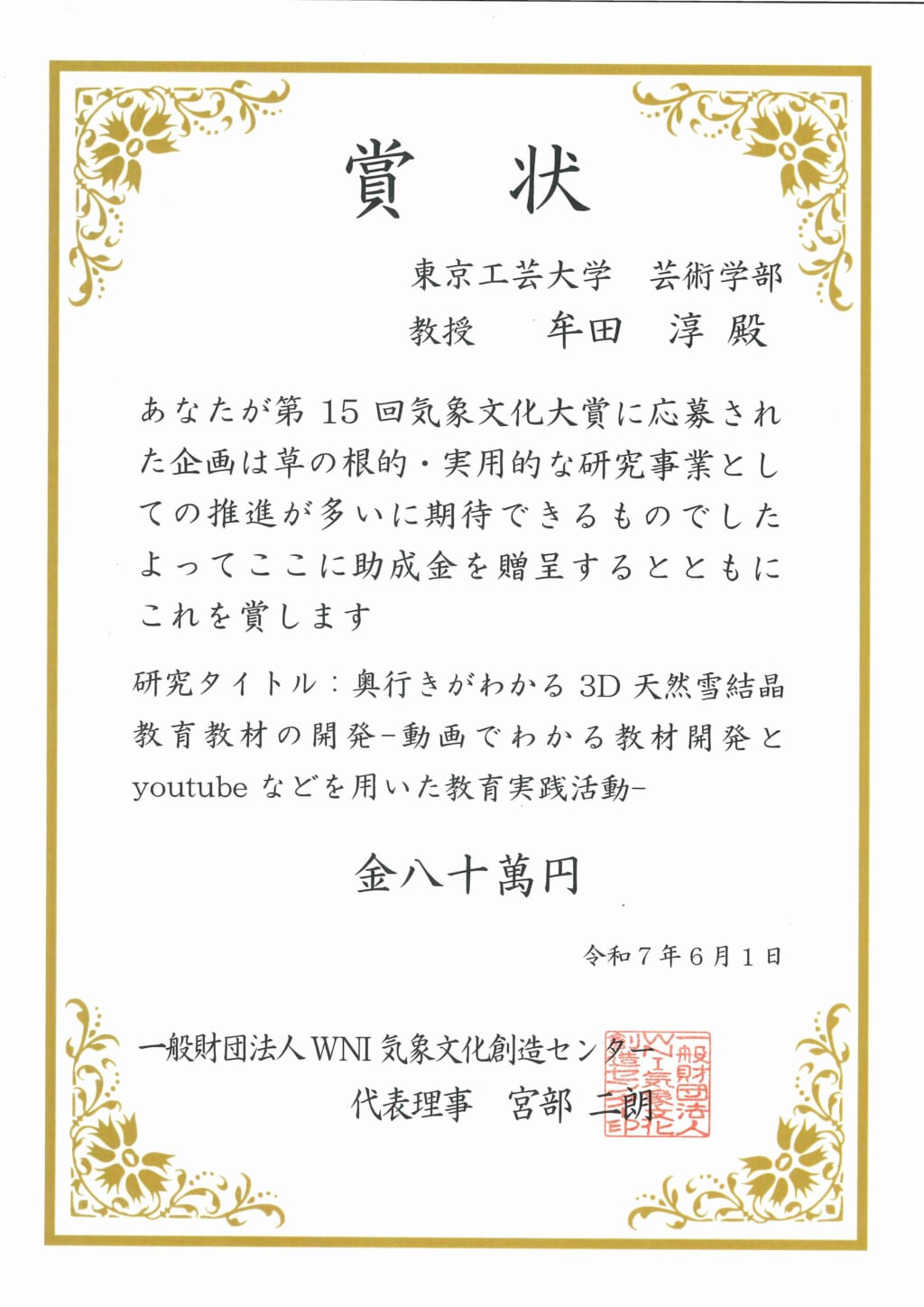

私はこのたび、一般財団法人WNI気象文化創造センターが主催する『第15回気象文化大賞』を受賞し、同センターから研究費を贈呈されました。今回はそのことに関するお話をします。

雪結晶ってどんな形

雪の結晶ってどんな形でしょう?雪の結晶というと、多くの方は6本の枝のある雪結晶を思い浮かべるかもしれません。

写真1 グリップに降った雪結晶

写真1は三脚のグリップに降った雪結晶です。このように、肉眼で雪結晶を見ることもできます。肉眼で良く見えるのは、数mmの雪結晶です。グリップに降った雪結晶をみると、6本の枝を持つ雪結晶が何個かありますね。これらを6花と言います。写真には6花がいくつかありますが、それぞれ微妙に形が異なりますね。一方、4つの枝がある雪結晶は4花といい、写真1の雪結晶の集まりの右下あたりに見つけることができます。写真には2花もあります。このように雪結晶は6花他、様々な形をしています。

ちなみにこの写真は雪結晶撮影地で知られる北海道旭岳温泉で撮影したものです。日本では他にも十勝岳温泉、蔵王、志賀高原などが知られています。スキーなどに旅行した時、スキーウェアについた雪結晶を眺めてみると楽しいですよ。

3Dで特徴づけられる雪結晶

さて、雪結晶には様々な形の結晶があるのですが、雪結晶には3D構造(奥行き構造)で特徴づけられる結晶が沢山ある事が知られています。しかしながら3D構造がよくわかる雪結晶写真はほとんどありません。これは雪結晶を同じ方向からのみ見ているためです。そこで私はピントを少しずつづらしながら雪結晶を何枚も撮影しました。これは、CTスキャンで体の断面写真を多数撮影するのと似ています。すると、雪結晶の3D構造がわかるようになります。

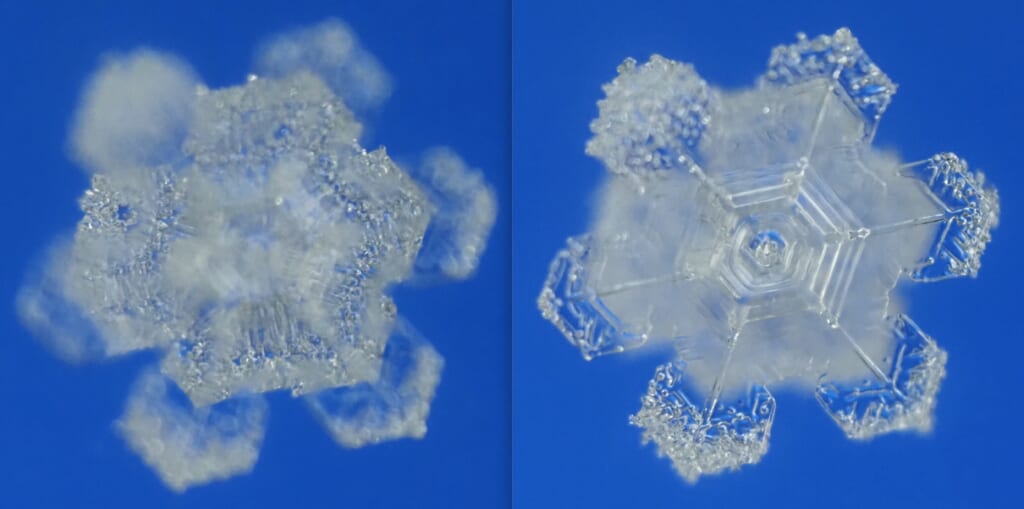

写真2 写真3

例えば写真2、写真3は同じ雪結晶のピントが合う位置を変えたものです。写真2は主に中央の小さな結晶に、写真3は大きな枝が6本ある結晶にピントが合っています。つまりこの結晶は2枚の雪結晶が重なった3D構造で特徴づけられるのです。

3D雪結晶資料集を作りたい!

このような3D構造で特徴づけられる雪結晶の資料はほとんどありません。でも、自然界には「組み合わせ」六花ほか、多数の3D構造で特徴づけられる雪結晶がある事が知られています。そのため、3D構造がわかる雪結晶資料があれば、雪結晶に対する理解は大きく進むと考えられます。そこで私はピントをすこしずつずらした雪結晶写真を撮影して3Dデータを得て、それを動画にして、見ただけでその3D構造がわかる「3D雪結晶資料(動画等)」を作成しています。JSPS科研費19K03124及びコニカミノルタ科学技術振興財団研究奨励金の助成を受け、北海道旭岳温泉で沢山の雪結晶の3Dデータを取得しました。

牟田淳教授『第15回気象文化大賞』を受賞

今回、これらの3D雪結晶資料集の作成活動が認められ、一般財団法人WNI気象文化創造センターが主催する『第15回気象文化大賞』を受賞することが出来ました。その結果、3D雪結晶資料集作成のための研究費もいただくことが出来ました。今後も様々な雪結晶写真を撮影し、人々に役立つ3D雪結晶資料集を作成していきたいと考えています。